Wie Lange Braucht Man Bis An Der Höhle

Wie kommen Tropfsteine in eine Höhle?

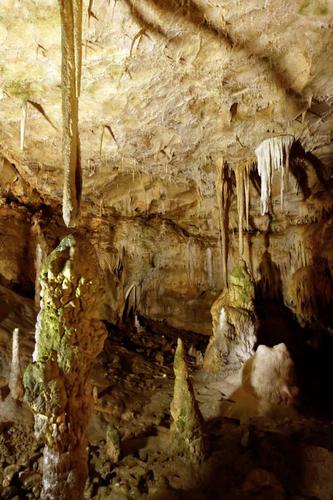

Dunkel, kühl und oft auch feucht ist es im Inneren einer Tropfsteinhöhle. Besonders gemütlich ist es hier zwar nicht, aber mit etwas Beleuchtung erkennt man an der Decke und am Boden fantastische Gebilde: die Tropfsteine. Doch wie kommen diese in die Höhle hinein?

Quelle: Colourbox

Die Antwort darauf verrät schon ihr Name: Tropfsteine entstehen durch das Tropfen von Wasser. Entscheidend ist dabei, dass es sich nicht um reines Wasser handelt. Die Wassertropfen enthalten Kalk, der sich aus dem Kalkstein der Umgebung gelöst hat. Wenn das mit Kalk gesättigte Wasser verdunstet, bleiben Kalkreste zurück. Ähnliche Kalkspuren kennen wir aus Gebieten, in denen „hartes Wasser", also Wasser mit hohem Kalkgehalt, aus dem Hahn fließt. Dort setzen sich am Spülbecken oder am Boden eines Wasserkochers Kalkreste ab. Doch was dort häßliche Flecken verursacht, schafft in den Höhlen fantastische Formen: Ganz langsam und allmählich wachsen die Kalkablagerungen als feucht glänzende Zapfen von der Decke herab: die Tropfsteine oder Stalaktiten.

Quelle: Colourbox

Wenn von den Stalaktiten kalkhaltiges Wasser herabtropft, bilden sich direkt unter ihnen wie in einem Spiegelbild ebenfalls Tropfsteine: die Stalagmiten. Sind Stalaktiten und Stalagmiten groß genug, wachsen sie zusammen und bilden eine Säule. Neben den Tropfsteinen gibt es noch andere interessante Gebilde in einer solchen Höhle. Dort, wo Wasser an der Decke entlang rinnt, bleiben Kalkspuren zurück, die so ähnlich aussehen wie Vorhänge. Man nennt sie deshalb auch „steinerne Gardinen".

Quelle: Colourbox

Im Durchschnitt wachsen Tropfsteine etwa einen Millimeter in zehn Jahren. Wie schnell es tatsächlich geht, hängt von der Menge des herabtropfenden Wassers ab und davon, wie viel Kalk darin gelöst ist. Auch die Temperatur in der Höhle spielt eine Rolle: Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet. Dadurch bleibt mehr Kalk zurück und die Tropfsteine wachsen schneller.

Quelle: Colourbox

Wer eine Tropfsteinhöhle besuchen will, kann auf die Schwäbische Alb fahren: In diesem Karstgebiet gibt es sehr viele davon. Aber auch in anderen Gegenden Deutschlands sind Tropfsteinhöhlen zu finden, zum Beispiel die Atta-Höhle im Sauerland oder die Iberger Tropfsteinhöhle im Harz.

Quelle: Colourbox

Zauberhafte Tropfsteinhöhle entdeckt

19.7.1907

Arbeiter der Biggethaler Kalkwerke im Sauerland staunten nicht schlecht, als sie am 19. Juli plötzlich direkt in den Bauch der Erde blickten. Eine Sprengung im Kalkgestein hatte einen Felsspalt freigelegt. Von Neugier getrieben krochen sie hinein. Was sie drinnen sahen, verschlug ihnen erst recht die Sprache: Eine sagenhafte Landschaft aus Tropfsteinen und anderen Kalkfiguren zierten Decken, Boden und Wände. Die Steinbrucharbeiter hatten den Eingang zu einer unterirdischen Zauberwelt geöffnet.

Völlig unerwartet kam die Entdeckung der Höhle allerdings nicht. Schon seit einigen Jahren wurde rund um die Hansestadt Attendorn gezielt nach einer Tropfsteinhöhle gesucht. Man wollte sie gewinnbringend als Sehenswürdigkeit vermarkten. Nicht ohne Grund hoffte und vermutete man, dass es solch eine sehenswerte Höhle geben möge: Bei Arbeiten im Kalkgestein waren schon mehrmals Felslöcher mit Tropfsteinen gefunden worden, allerdings nicht in der nötigen Größe.

Umso schöner für die Attendorner, dass ihre Wünsche jetzt Wirklichkeit geworden sind. Auch ein Name für das unterirdische Naturwunder ist schon gefunden: Atta-Höhle soll sie heißen, nach der Fürstin Atta, die schon der Stadt Attendorn ihren Namen gab.

Zunächst kein Zutritt zur Atta-Höhle

Bürgermeister Heim schrieb am 24. Juli 1907 an den Landrat, um über die Entdeckung der Tropfsteinhöhle und ihre vorläufige Sicherung zu unterrichten:

„In dem Kalksteinbruch der Biggethaler Kalkwerke ist eine Höhle aufgedeckt, die sich nach der Mitteilung mehrerer Herren, die die Höhle besehen haben, durch außergewöhnlich interessante Tropfsteinbildungen auszeichnet. Es sind Vorkehrungen getroffen, dass Unberufene zu der Höhle keinen Zutritt haben, damit Beschädigungen der Gebilde vermieden werden."

Vermisste aus Falkensteiner Höhle gerettet

1.6.2003

Die vier Studenten, die am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet wurden, sind gerettet. Sie waren am Samstag in die Falkensteiner Höhle bei Bad Urach eingestiegen. Nach einem Gewitter war der Wasserspiegel in der Höhle plötzlich so stark angestiegen, dass ihnen der Rückweg versperrt wurde. Taucher der Höhlenwacht konnten die vier Eingeschlossenen noch am Sonntag befreien.

Für eine gewöhnliche Begehung der Höhle waren die Studenten ausreichend gerüstet: Als sie am Samstagmorgen gegen 9 Uhr aufbrachen trugen sie Helm, geeignete Höhlenkleidung, hatten Licht und Proviant bei sich und erreichten problemlos ihr Ziel, den knapp 3 Kilometer vom Höhleneingang entfernten Eisele-Versturz. Hier endet der Gang durch einen Einsturz der Höhlendecke.

Womit die vier Höhlenbesucher jedoch nicht gerechnet hatten: Gegen 17 Uhr entlud sich bei Bad Urach ein schweres Gewitter. Unmittelbar nach dem Starkregen stieg das abfließende Wasser in der Höhle so stark an, dass die Studenten den Rückweg ohne Taucheranzug nicht antreten konnten. Ihr Verschwinden fiel auf, da sie gegen Abend auf einer Party erwartet wurden. Als sie dort nicht erschienen alarmierten ihre Bekannten am Sonntagmorgen die Polizei. Gegen 10 Uhr 20 stiegen vier Taucher der Höhlenrettung in die Höhle ein und fanden die Vermissten in der „Reutlinger Halle", einer Erhebung im Höhleninneren, unverletzt erblickten diese mit Hilfe der Taucher um 12 Uhr 45 wieder das Tageslicht.

Quelle: imago stock&people

Quelle: imago stock&people

Quelle: imago stock&people

Die große Gefahr der Falkensteiner Höhle

Das ganze Jahr hindurch wird die Falkensteiner Höhle von der Elsach durchflossen. Dieser Wasserlauf ist die große Gefahr bei der Begehung der Höhle. Nach Regenfällen oder der Schneeschmelze kann der Wasserspiegel so stark ansteigen, dass große Teile der Höhle völlig unter Wasser stehen. Solche Überschwemmungen haben bereits mehrfach dazu geführt, dass Menschen im Inneren eingeschlossen wurden. Auch 1964 saßen vier Personen fest, bis sie nach zweieinhalb Tagen endlich von erfahrenen Höhlentauchern aus dem Erdinneren gerettet werden konnten. Ist das Wetter dagegen trocken, können Besucher den vorderen Teil der Falkensteiner Höhle, bis etwa 150 Meter in ihr Inneres, gefahrlos begehen. Damit die Füße trocken bleiben, sind allerdings Gummistiefel zu empfehlen.

Die längste Höhle der Erde

16.6.2014

Verirren sollte man sich in ihren finsteren Gängen lieber nicht: Ganze 591 Kilometer weit reicht das Labyrinth der Mammut-Höhle im US-Bundesstaat Kentucky. Das ist ungefähr so weit wie von Karlsruhe nach Kiel. Mit diesem Ausmaß ist die Mammut-Höhle die längste bekannte Höhle der Erde.

Ihr weit verzweigtes Netz aus Gängen und Kammern zieht sich durch eine weiche Schicht aus Kalkstein. Diese ist etwa 400 Meter dick und wurde vor gut 300 Millionen Jahren in einem flachen Meer abgelagert. Später ragte die Kalkschicht aus dem Meer heraus und wurde von saurem Regenwasser ausgelaugt: Eine hügelige Karstlandschaft voller fantastischer Höhlen entstand, deren Gänge sogar über mehrere Stockwerke verteilt sind.

Dem Menschen ist die Höhle schon seit Jahrtausenden bekannt. Das beweisen Funde von Sandalen, Fackeln und sogar von mumifizierten menschlichen Körpern. Die Mumien stammen von Menschen, die vor mehr als 2000 Jahren lebten und vermutlich Gips in der Höhle suchten. Gelebt haben sie hier im Dunkeln sicher nicht. Denn das können nur extrem angepasste Lebewesen wie der Höhlenblindfisch, augenlose Flusskrebse, Käfer oder Grillen.

Heute zieht die Mammut-Höhle vor allem Touristen an. Sie ist eine der ältesten Touristenattraktionen Nordamerikas, schon seit 1816 werden hier Touren in den Bauch der Erde angeboten.

„Lost John" – die Mumie in der Mammuthöhle

Sieben Mumien wurden bis heute in der Mammuthöhle gefunden. Alle sind über 2000 Jahre alt und durch das besondere Höhlenklima erhalten geblieben. Im Jahr 1935 wurde die bislang letzte Mumie entdeckt und wegen ihrer Geschichte auf den Namen „Lost John" getauft: Sie stammt von einem etwa 1,60 Meter großen und circa 45 Jahre alten Mann, der starb, als die Höhlendecke über im einstürzte. „Lost John" lebte vor etwa 2300 Jahren und ist die einzige der sieben Mumien, die noch erhalten ist. Alle anderen wurden zerstört, nachdem sie aus der konservierenden Atmosphäre der Höhle entfernt worden waren.

Karst – Landschaft mit Löchern

Fast so durchlöchert wie ein Emmentaler Käse ist die Landschaft der Schwäbischen Alb. Rund 2.500 Höhlen gibt es hier. Einige davon kann man besichtigen, darunter die Falkenhöhle im Norden oder die Bärenhöhle im Wolfstal. Doch warum gibt es gerade in diesem Gebiet Deutschlands so viele große Löcher im Erdreich?

Quelle: Colourbox

Der Grund dafür ist, dass das Gestein der Schwäbischen Alb aus Kalk besteht. Dieses Kalkgestein ist in saurem Wasser löslich. Regenwasser besitzt die notwendige Säure in Form von Kohlensäure: Sie ist aus der Reaktion des Wassers mit dem Gas Kohlendioxid aus der Luft entstanden. Das Kalkgestein der Schwäbischen Alb löst sich also im versickernden sauren Regenwasser allmählich auf, ähnlich wie Brausepulver in einem Glas Wasser.

Quelle: Colourbox

Die Verwitterung des Kalkgesteins beginnt schon an der Erdoberfläche. Der saure Regen gräbt Rinnen und Klüfte hinein und formt zerklüftete Buckel, die immer steiler werden. Durch Ritzen und Fugen dringt das Wasser ins Erdinnere bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht wie Lehm stößt. Bis dahin löst es das kalkhaltige Gestein: Kleine Löcher werden zu großen Hohlräumen, feine Rinnen zu weiten Gräben. Ein weit verzweigtes Netz unterirdischer Flüsse, Täler und Höhlen entsteht.

Quelle: imago stock&people

Im abfließenden Wasser ist viel Kalk enthalten. Wenn dieses kalkhaltige Wasser verdunstet, bleibt der gelöste Kalk zurück und lagert sich wieder ab. An solchen Stellen wachsen Tropfsteine. Manchmal sinken oder stürzen die Hohlräume auch unter dem Gewicht der Gesteinsdecke ein. An diesen Stellen sind an der Erdoberfläche Mulden zu sehen, die Dolinen genannt werden.

Quelle: imago stock&people

Solche Höhlenlandschaften aus verwittertem Kalkstein sind nicht nur auf der Schwäbischen Alb zu finden. Es gibt sie auch an vielen anderen Stellen der Erde, zum Beispiel in Slowenien. Von dort stammt auch der Name für diese Landschaftsform, die bei uns Karst heißt. Der slowenische Ausdruck dafür lautet so ähnlich, nämlich Kras.

Wie entstehen Höhlen?

Höhlen haben für den Menschen schon immer etwas Geheimnisvolles: Märchen und Sagen erzählen von Teufeln, Drachen, Zwergen und anderen Gestalten, die in finsteren Hohlräumen tief im Erdinneren leben. Doch Höhlen gibt es nicht nur in der Phantasie, sondern auch in der Wirklichkeit.

Quelle: Colourbox

Gemeinsam ist ihnen allen, dass kaum Sonnenlicht von außen eindringt. Deshalb ist es hier im Erdinneren kühl und dunkel. Damit sie als Höhlen gelten, müssen sie mindestens so groß sein, dass Menschen sie betreten können und außerdem auf natürlichem Weg entstanden sein. Wie das geschieht, ist allerdings unterschiedlich.

Viele Höhlen bilden sich dort, wo Wasser lösliches Gestein auswäscht. Steinsalz und Gips gehören dabei zu den Gesteinen, die schon in reinem Wasser gelöst werden. Kalkstein dagegen ist erst in saurem Wasser löslich. Die Lösung wird weggeschwemmt; manchmal fließen ganze Bäche oder sogar Flüsse durch das Erdinnere. Zurück bleiben unterirdische Hohlräume, die mit der Zeit immer größer werden. Ein ganzes Labyrinth aus Gängen kann sich hier bilden. Man spricht bei diesen Vorgängen auch von Karst.

Quelle: Colourbox

Manche Höhlen entstehen nicht erst nach, sondern zur gleichen Zeit wie das Gestein. Nach einem Vulkanausbruch ist so etwas möglich. Wenn dünnflüssige Lava an der Oberfläche abkühlt und fest wird, kann unter dieser Schicht noch immer heiße Lava fließen. Ist dieser Lavastrom schließlich abgeflossen, bleiben im erstarrten Gestein Tunnel übrig, die Hunderte von Metern lang sein können. Solche Lavahöhlen gibt es zum Beispiel auf Hawaii.

Quelle: Colourbox

Weil in die natürlichen Hohlräume wenig Licht eindringt, sind hier nur wenige Lebewesen zu Hause. Gut angepasst an die eher lebensfeindlichen Verhältnisse sind winzige Tierchen wie der Grottenolm oder der Höhlenflohkrebs. Menschen hingegen suchten Höhlen nur zeitweise auf – als Unterschlupf, um sich vor Wind und Wetter zu schützen.

Quelle: Colourbox

Vom Fels zum Sandkorn – Verwitterung

Der Norden von Kanada ist heute eine sanft gewellte Landschaft. Vor vielen Millionen Jahren stand hier jedoch ein Gebirge. Tatsächlich können sich im Lauf sehr langer Zeit selbst hohe Berge in kleine Hügel verwandeln.

Quelle: Colourbox

Der Grund für diese Verwandlung: Das Gestein an der Erdoberfläche ist ständig Wind und Wetter ausgesetzt. Dringt zum Beispiel Wasser in Gesteinsritzen ein und gefriert, sprengt es den Stein auseinander. Diesen Vorgang nennt man Frostsprengung. Auch durch Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht und durch die Kraft von Wasser und Wind wird das Gestein mürbe. Mit anderen Worten: Es verwittert. Dieser Vorgang lässt sich auch an Gebäuden oder an Steinfiguren beobachten. Bei der Verwitterung zerfällt das Gestein in immer kleinere Bestandteile bis hin zu feinen Sand- und Staubkörnern. Verschiedene Gesteine verwittern unterschiedlich schnell: Granit ist zum Beispiel viel beständiger als der vergleichsweise lose Sandstein.

Quelle: Colourbox

Manche Gesteinsarten lösen sich sogar vollständig auf, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, zum Beispiel Steinsalz und Kalk. Steinsalz ist chemisch das Gleiche wie Kochsalz – und das löst sich ja bereits in gewöhnlichem Wasser auf. Kalk ist etwas beständiger, aber in säurehaltigem Wasser löst sich auch Kalkgestein auf. Säure entsteht zum Beispiel, wenn Regenwasser in der Luft mit dem Gas Kohlendioxid reagiert. Dieser „saure Regen" greift das Kalkgestein an und löst es im Laufe der Zeit auf. An der Erdoberfläche hinterlässt die Verwitterung zerklüftete Kalkstein-Landschaften, unter der Erde entstehen Höhlen.

Quelle: Colourbox

Doch nicht nur Lösungsverwitterung, auch Hitze und Druck zermürben und zerbröseln Gestein unter der Erdoberfläche. Wo Pflanzen wachsen, da graben sich Wurzeln ein, sprengen das Gestein stückchenweise auseinander und sorgen ebenfalls dafür, dass es Millimeter für Millimeter abgetragen wird.

Quelle: Colourbox

Die Verwitterung bearbeitet auf diese Weise nicht nur einzelne Felsen, sie nagt an ganzen Gebirgsketten. Bis der Schwarzwald so flach ist wie der Norden Kanadas dauert es aber noch ein paar Millionen Jahre.

Quelle: Colourbox

Sedimentgesteine

Manche Felsen sehen aus, als wären sie gestreift. In den Dolomiten zum Beispiel sind solche quer verlaufenden Bänder oft deutlich zu sehen. Auch Sandstein- oder Kalksteinbrüche haben manchmal ähnlich hübsche Muster.

Quelle: Colourbox

Erzeugt wird das „Streifendesign" schon bei der Bildung des Gesteins. Ausgangsmaterial ist Verwitterungsschutt, der von Wasser oder vom Wind davongetragen wird. Flüsse, Gletscher und Staubstürme verlieren irgendwann an Kraft: Flussläufe werden zur Mündung hin immer langsamer und strömen schließlich ins Meer oder einen See. Gletscher dringen in wärmere Regionen vor und schmelzen ab. Auch Staubstürme lassen irgendwann nach. Dann können sie Staub, Sand und Geröll nicht mehr weiter befördern. Das mitgeschleppte zermahlene Gestein setzt sich ab. Mit der Zeit bildet das abgelagerte Material eine immer höhere Schicht – das Sediment. Besonders auf dem Meeresboden und auf dem Grund von Seen, wo Flüsse viel Material anschwemmen, sammeln sich solche Sedimente, darunter auch Reste von toten Tieren oder Kalkschalen.

Quelle: Colourbox

Nach und nach schichten sich verschiedene Sedimente übereinander. Eine Schicht kann zum Beispiel aus Sandstein bestehen: Zu Trockenzeiten hat hier der Wind Wüstensand angeweht. Steigt der Meeresspiegel wieder an, wird diese Schicht von Wasser bedeckt: Kalkschalen von Meerestieren sinken auf den Meeresgrund und lagern über dem Sand eine weitere Schicht an. Über Jahrmillionen veränderte sich das Klima immer wieder und sorgte dafür, dass der Meeresspiegel schwankte. Dadurch konnten sich verschiedene Schichten ablagern.

Quelle: Colourbox

Im Laufe der Zeit wird die Sedimentdecke immer dicker. Unter der Last des eigenen Gewichts werden die anfangs lockeren Sedimente immer stärker zusammengepresst, kleine Hohlräume verschwinden, die Masse verdichtet sich. Weitere Schichten lagern sich darüber, das Sediment wird immer fester und schließlich unter Druck zu Sedimentgestein. Dieser Vorgang heißt in der Geologie auch Diagenese. Werden dabei zum Beispiel Schalen winziger Meerestiere zu Stein gepresst, entsteht Kalkstein. Feine Sandkörner aus Quarz verkitten sich unter dem hohen Druck zu Sandstein.

Neben Geröll setzten sich auch tote Tiere ab, zum Beispiel Fische auf dem Meeresgrund. Luftdicht abgeschlossen blieben ihre Knochen und Schuppen erhalten und versteinerten. Solche Fossilien haben sich im Stein verewigt. Sie verraten noch nach Jahrmillionen vieles über die Zeit, in der sich das Sediment gebildet hat. Daher können Geologen in den Gesteinsschichten lesen wie in einem Geschichtsbuch.

Quelle: Colourbox

Normalerweise ist für uns nur die oberste Schicht sichtbar. Wenn sich jedoch ein Fluss durch das Sedimentgestein gräbt, es bei der Gebirgsbildung angehoben oder in einem Steinbruch frei gesprengt wird, erhalten wir einen Blick auf den Querschnitt. Die einzelnen Sedimentschichten sind dann als „Streifen" oder Bänder im Gestein gut zu erkennen.

Quelle: Colourbox

Wie kommen Muscheln und Korallen in die Alpen?

Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, ist nichts anderes als ein versteinertes Riff. Wer sie besteigt, der wandert über uralte Korallenreste. Fossilien wie versteinerte Riesenmuscheln und Ammoniten finden sich auf dem Dachstein in Österreich oder in den Dolomiten. Aber: Wie sind diese Überbleibsel von Meerestieren bis auf die höchsten Gipfel der Alpen gelangt?

Quelle: Colourbox

Die heutigen Alpen haben sich aus einem flachen Meer herausgehoben, dem Tethys-Meer. Vor etwa 200 Millionen Jahren drang dieses Meer nach Norden vor und bedeckte Teile von Süddeutschland. Damals herrschte hier ein tropisches Klima, es war viel wärmer als in der jetzigen Zeit. Heute wäre die Gegend vermutlich ein Urlaubsparadies wie die Malediven. Damals jedoch lebten hier keine Menschen. Stattdessen tummelten sich im warmen Meerwasser neben Fischsauriern auch Muscheln, Ammoniten und Korallen. Deren Schalen und Panzer bestanden aus Kalk, und lagerten sich nach ihrem Tod auf dem Meeresgrund ab. Zusammen mit abgetragenem Gesteinsschutt bildeten sie eine Schicht, die über Jahrmillionen immer dicker wurde. Durch Hitze und Druck wurden die mächtigen Kalkschichten zu festem Sedimentgestein gepresst.

Quelle: Colourbox

Quelle: Colourbox

Vor etwa hundert Millionen Jahren begann sich die Afrikanische Platte nach Norden zu bewegen. Dabei drückte sie heftig auf die Eurasische Platte. Durch diese Kraft faltete sich der Meeresboden auf und wurde immer weiter in die Höhe gedrückt. Vom Grund des Meeres aus hoben sich allmählich die Alpen empor bis sie die Umgebung schließlich um Tausende von Metern überragten. Die Riffreste und Kalkschichten vom Meeresgrund wurden zu den nördlichen und südlichen Kalkalpen. Im Norden bauen sie den Wettersteinkalk der Zugspitze auf oder den Dachsteinkalk in Österreich. In den südlichen Kalkalpen bestehen die steilen Felsen der Dolomiten aus uralten Riffen. Dort finden Bergsteiger und Fossilienjäger im Kalkgestein noch unzählige Ammoniten und andere versteinerte Meerestiere. Die Zentralalpen bestehen dagegen aus Granit – eine Folge der Plattenkollision.

Quelle: Colourbox

Quelle: Colourbox

Wie Lange Braucht Man Bis An Der Höhle

Source: https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wie_kommen_Tropfsteine_in_eine_Hoehle.html

Posted by: nolandwasee1998.blogspot.com

0 Response to "Wie Lange Braucht Man Bis An Der Höhle"

Post a Comment